что делать если после йоги головокружение

Йогатерапия и головокружение

Головокружение относится к ощущению, при котором человек чувствует, что все крутится вокруг него или нее.

Он сопровождается ложным ощущением движения. Часто люди описывают ощущение, что комната постоянно кружится, совершая непостижимые и быстро меняющиеся движения. Это состояние является признаком или симптомом, а не расстройством само по себе. Таким образом, головокружение является симптомом нарушения равновесия.

Нарушение слуха, нарушение зрения и сильные головные боли – все это признаки начала серьезного приступа головокружения. Прежде чем состояние ухудшится, важно проконсультироваться с врачом, чтобы избавиться от симптомов головокружения. Чтобы понять симптомы головокружения, важно понимать, что это такое. Наиболее заметным симптомом головокружения является ощущение того, что все вокруг вас вращается, хотя на самом деле никакого движения не происходит. Иногда это может произойти в легкой форме, а иногда может быть настолько плохо, что пострадавший не сможет сохранить равновесие. Другие симптомы включают тошноту, рвоту, проблемы с ходьбой, неспособность сохранять равновесие, неправильное зрение и неспособность сосредоточиться.

Причины головокружения включают инфекцию уха, грибок или закупорку уха, которая приводит к воспалению внутреннего уха. Внутреннее ухо состоит из двух основных компонентов, известных как улитка и лабиринт. Лабиринт – это часть, которая отвечает за поддержание баланса и саморегулирование при изменении окружающей обстановки. Трудности стоять, ходить или говорить – это признаки повреждения внутреннего уха. Когда есть инфекция, при которой бактерии временно вторгаются в ухо, внутреннее ухо возвращается в нормальное состояние с помощью лекарств.

Головокружение также может произойти из-за травмы головы. Если повреждение головного мозга серьезное, возможно нарушение слуха, что может привести к его потере. Сильная мигрень – еще одна причина головокружения. Многие пациенты с мигренью страдают от головокружения. Всегда рекомендуется, чтобы люди, которые когда-либо испытывали приступы головокружения, не страдали от обезвоживания. Когда человек не получает достаточного количества жидкости, происходит падение артериального давления и чувство дурноты или головокружения, что может привести к головокружению.

Йогатерапия головокружения

Йогатерапия головокружения – эффективный способ лечения головокружения. Практика йоги от головокружения помогает улучшить кровообращение и равновесие, а также помогает человеку, страдающему головокружением. Йога для пациентов с головокружением помогает, оказывая прямое воздействие на симпатическую нервную систему и улучшает работу нервной системы.

Если вы просто хотите уменьшить головокружение, йогатерапия тоже полезна. Некоторые из эффективных поз йоги головокружения: Саламба Ширшасана (стойка на голове), Халасана (поза плуга), Пашчимоттанасана (наклон вперед сидя), Шавасана (поза трупа) и Маласана (поза гирлянды). Приступая к занятиям йогой по поводу головокружения, убедитесь, что ваш инструктор имеет соответствующую квалификацию. Чтобы выполнить позу головокружения Маласана-йоги, вы должны сначала сесть на корточки, держа ступни вместе. Пятки и ступни ног должны полностью опираться на пол. Поднимите ягодицы от земли и сохраните равновесие. Затем разведите колени и бедра и продвигайте туловище вперед, пока подмышки не выйдут за колени. Затем вы должны наклониться вперед и обхватить заднюю часть лодыжек. Возьмитесь за лодыжки, выдохните и опустите голову к пальцам ног. Сохраняйте эту позу в течение минуты, продолжая нормально дышать. Вдохните и поднимите голову, ослабьте хватку на лодыжках и расслабьтесь на земле. Затем выдохните, наклонитесь вперед и положите голову на пол. Оставайтесь в этом положении от 30 до 60 секунд, дыша нормально. Затем отпустите руки и расслабьтесь на полу. Чтобы вылечить головокружение и чтобы йога была эффективной, эти позы следует выполнять регулярно. Также важно, чтобы йога от головокружения сочеталась с правильным питанием.

Практика некоторых упражнений против головокружения и физиотерапии – еще одно эффективное лечение, которое можно выполнять дома и может помочь облегчить приступы. Простое упражнение от головокружения, которое вы можете практиковать, – это сесть на кровать, поставив ноги на землю. Затем закройте глаза и оттолкнитесь от кровати так, чтобы вы лежали на ней плашмя. Поднимите голову и позвольте головокружению пройти. Затем вернитесь в положение сидя и повторите то же самое с другой стороной. Вы должны выполнять это упражнение пять раз утром и вечером, пока не пройдет головокружение.

Чтобы избавиться от головокружения, нужно сохранять спокойствие. Головокружение может вызвать сильный дискомфорт, и есть много других упражнений, которые помогут вам избавиться от этого состояния. Другой способ лечения головокружения – иглоукалывание, которое может вызвать расслабление и снижение стресса, а также избавить от головных болей и тошноты, которые сопровождают головокружение. В Интернете можно найти дополнительную информацию о головокружении и о том, как оно может быть вызвано беременностью, менопаузой, полетом и после круиза.

Есть также некоторые естественные средства от головокружения, в том числе гинкго билоба и имбирь для лечения головокружения. Гинкго билоба, китайское растение, является очень эффективным средством, поскольку помогает увеличить приток крови к мозгу и уменьшает симптомы, сопровождающие головокружение. Известно, что употребление имбиря во время приступа головокружения уменьшает симптомы за считанные минуты. При поиске различных средств от головокружения важно понимать значительную роль диеты в этом состоянии. Наряду с натуральными средствами от головокружения вам следует придерживаться диеты, богатой витаминами и белками. Вам также следует избегать таких продуктов, как шоколад, жареные продукты, соль, алкоголь и напитки с кофеином.

Йогатерапия при головокружении

Головокружение – это тип головокружения, при котором вы чувствуете, что мир вокруг вас вращается. Это также часто называют галлюцинацией движения. Головокружение может быть вызвано разными причинами, включая недостаточный приток крови к мозгу у некоторых пациентов с сердечными заболеваниями или анемией, избыток соли в рационе, эмоциональный стресс, напряжение, беспокойство, недостаточный приток крови к внутреннему уху, инфекция, травма черепа, аллергия. и неврологические расстройства, которые встречаются не так часто.

Следующая поза йоги поможет вам справиться с головокружением. Попробуйте маласану, шаламба ширшасану, халасану, санмукхи мудру, пашчимоттанасану, нади содхана пранаяму и шавасану. Как и некоторые асаны, такие как шавасана, халасана может выполняться только лежа, вы можете делать это, когда чувствуете себя лучше или когда у вас нет симптомов головокружения.

Маласана – мала на санскрите означает гирлянда. Присядьте на корточки на коврике для йоги, поставив ступни вместе. Поднимите таз с пола и уравновешивайте, опираясь подошвами и ступнями на землю. Расширьте колени и бедра. Теперь переместите туловище вперед и вытяните подмышки за колени. Наклонитесь вперед и постарайтесь поймать щиколотки (заднюю часть). Правильно возьмитесь за лодыжки. Выдохните. Опустите голову к пальцам ног и положите на них лоб. Дышите нормально и задержитесь в этой позе, пока не почувствуете себя комфортно. Вдохните и поднимите голову, отпустите хватку на лодыжках и расслабьтесь на полу. Выдохните, наклонитесь вперед в талии и плечах и положите голову на пол. Нормально дыша, оставайтесь в этом положении 30-40 секунд или столько, сколько вам удобно. Вдох. Поднимите голову с пола и вернитесь в обычное положение. Отпустите руку и расслабьтесь на полу. Практикуйте эту асану вместе с другими асанами, упомянутыми выше, в которых вы чувствуете себя комфортно при головокружении. Если проблема не исчезнет, проконсультируйтесь со специалистом для получения правильных лекарств и совета.

Йогатерапия в гамаках – расписание и запись:

Йога студия Владимирская

Йога центр Сампсониевский

Диагностика и лечение психогенного головокружения

Головокружение — один из наиболее часто встречающихся симптомов в неврологической и общесоматической практике. Жалобы на головокружение занимают третье место после жалоб на головную боль и боли в спине. Необходимо прежде всего помнить, что головокру

Головокружение — один из наиболее часто встречающихся симптомов в неврологической и общесоматической практике. Жалобы на головокружение занимают третье место после жалоб на головную боль и боли в спине. Необходимо прежде всего помнить, что головокружение всего лишь симптом, а не самостоятельное заболевание. Оно может быть проявлением различных страданий — сердечно-сосудистых, эндокринных, психических, заболеваний позвоночника, головного мозга и т. д., всего около 80 различных нозологических форм. Определение причин возникновения головокружения и его лечение требуют мультидисциплинарного подхода, а порой и применения сложной аппаратуры. В связи с этими объективными трудностями правильный диагноз и адекватное лечение получают не более 20% пациентов [1].

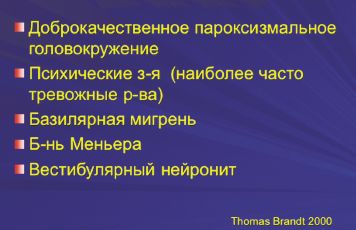

Руководитель большой отоневрологической клиники в Германии и автор известной монографии «Головокружение» Томас Брандт приводит в ней наиболее частые причины головокружения. Психогенное головокружение, включая пароксизмальное фобическое, занимает второе место после доброкачественного пароксизмального головокружения (рис. 1).

Причиной психогенного головокружения может служить любое психическое заболевание, но наиболее часто — тревожные расстройства.

Диагностика психогенного головокружения

Под психогенным головокружением понимают неопределенные ощущения, описываемые как головокружения, которые наиболее часто возникают при невротических, связанных со стрессом, расстройствах.

Диагностика психогенного головокружения включает два последовательных и обязательных этапа.

Первый этап — негативная диагностика, направленная на исключение всех других возможных причин головокружения:

Для этого необходимо тщательное обследование больного, в ряде случаев с привлечением специалистов отоневрологов, кардиологов, гематологов и др., а также проведением тщательного параклинического исследования.

Таким образом, при обследовании больного с головокружением на первом этапе важным является определение типа головокружения. Для этого следует тщательно собрать анамнез — подробно расспросить пациента, что он подразумевает под словом «головокружение». При вестибулярном, системном, истинном головокружении или вертиго пациент испытывает иллюзорное ощущение движения неподвижной окружающей среды в любой плоскости, а также ощущение движения или вращения собственного тела. Причиной системного головокружения является поражение вестибулярного анализатора на периферическом или центральном уровне.

Психогенное головокружение всегда носит несистемный характер. Пациент описывает любые ощущения, кроме вращения: туман в голове, неустойчивость, страх упасть и другие.

При осуществлении дифференциального диагноза является также чрезвычайно важным выявление и уточнение характера сопутствующих соматических и неврологических проявлений для исключения других «органических» причин несистемного головокружения. С этой целью проводят исследование нистагма, тестов на равновесие, аудиографическое исследование, компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ), ультразвуковую допплерографию магистральных артерий головы, компрессионно-функциональные пробы, рентгенографию черепа, внутреннего слухового прохода, шейного отдела позвоночника, общий анализ крови, исследование сахара крови натощак, азот мочевины в крови и другие исследования [4].

Второй этап — позитивная диагностика невротических расстройств, связанных со стрессом.

Среди эмоциональных нарушений наиболее частой причиной головокружения являются тревожные или тревожно-депрессивные расстройства. Именно частота тревоги, которая является самым распространенным эмоциональным нарушением и наблюдается в популяции в 30%, определяет высокую представленность психогенного головокружения.

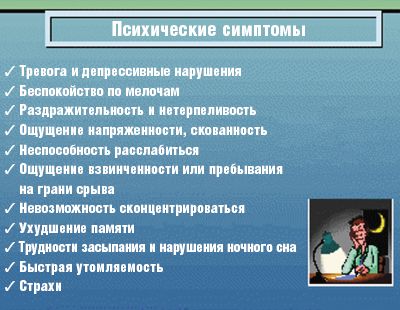

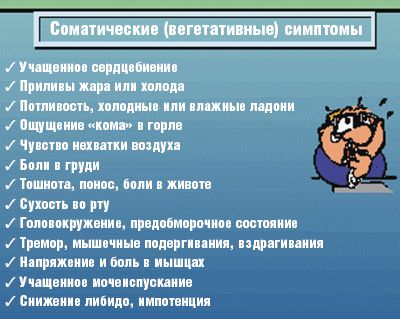

Клиническая картина тревожных расстройств складывается из психических симптомов, наиболее частыми из которых являются тревога, беспокойство по мелочам, ощущение напряженности и скованности, а также соматических симптомов, обусловленных преимущественно усилением активности симпатического отдела вегетативной нервной системы. Одним из часто наблюдаемых соматических симптомов тревоги является головокружение и предобморочное состояние. Сочетание психических и соматических симптомов не случайно — когда организм подвергается угрозе или имеется какая-либо потенциальная угроза, происходит подготовка к борьбе с опасностью или бегству от нее. Эти изменения в организме обеспечиваются вегетативной нервной системой, которая является потенциальным «мостом между психикой и сомой». Наиболее часто встречаемые симптомы тревоги представлены на рис. 2, 3.

Чисто тревожные нарушения в клинической практике встречаются относительно редко. В большинстве случаев — у 70% пациентов тревожные расстройства сочетаются с депрессивными. Психические симптомы тревоги и депрессии во многом сходны и перекрывают друг друга. Коморбидность двух наиболее распространенных психических нарушений определяется общими биохимическими корнями — в патогенезе обеих состояний обсуждается роль серотонина. Высокая эффективность как трициклических антидепрессантов (ТЦА), так и некоторых селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) как при тревоге, так и депрессии является подтверждением наличия у серотонина как анксиолитического, так и антидепрессантного действия. Наконец, при длительном существовании тревожных нарушений у пациента неизбежно развивается ощущение полного духовного паралича, развивается депрессия. Появление депрессии сопровождается такими симптомами, как хроническое болевое расстройство, снижение массы тела, нарушение сна, и другими, что может усиливать симптомы тревоги. Таким образом, развивается порочный круг: длительное существование тревоги обуславливает развитие депрессии, депрессия усиливает симптомы тревоги. Высокая частота коморбидности тревоги и депрессии учитывается в последних классификациях — выделена особая подгруппа в рамках тревожных состояний — смешанное тревожно-депрессивное расстройство.

Согласно МКБ-10 выделяют четыре типа тревожных расстройств: тревожные расстройства (генерализованное тревожное расстройство, смешанное тревожно-депрессивное расстройство, паническое расстройство); фобические тревожные состояния (простые фобии, социальная фобия, агорафобия); обсессивно-компульсивное расстройство; реакции на стрессовый раздражитель (простое реактивное расстройство, постстрессорное реактивное тревожное расстройство).

Наиболее часто ощущение головокружения возникает у пациентов с генерализованным тревожным расстройством. В этом случае больной страдает от постоянных неоправданных или преувеличенных опасений за свою семью, здоровье, работу или материальное благополучие. При этом тревожное расстройство формируется вне зависимости от некоего конкретного жизненного события и, таким образом, не является реактивным. У такого больного каждый или почти каждый день в течение более чем шести месяцев можно наблюдать, по крайней мере, шесть из общих симптомов тревоги, перечисленных выше, — «правило шести».

Пациент с генерализованной тревогой, обращаясь к врачу-неврологу, редко сообщает о психических симптомах, а, как правило, предъявляет массу соматических (вегетативных) жалоб, где головокружение может быть ведущим симптомом, или активно предъявляет единственную жалобу на головокружение. Это происходит потому, что больного более всего настораживает ощущение головокружения, возникают мысли об инсульте или другом тяжелом заболевании головного мозга, психические расстройства — страх, нарушение концентрации внимания, раздражительность, настороженность и т. д. расцениваются как реакция на тяжелый, в настоящее время не выявленный недуг. В других случаях психические расстройства выражены слабо, а в клинической картине действительно преобладает головокружение. Особенно часто последний вариант встречается в тех случаях, когда тревожные расстройства возникают у пациентов с вестибулопатией врожденного характера. Такие люди имеют несовершенный вестибулярный аппарат с самого детства. Это проявляется в их плохой переносимости транспорта (укачивании), плохой переносимости высоты, качелей и каруселей. У взрослого эти симптомы менее актуальны, с годами происходит тренировка веcтибулярного аппарата и компенсация вестибулярных нарушений, однако при возникновении тревоги могут возникать различные ощущения — неустойчивость, туман в голове и др., которые трактуются ими как головокружения.

Одной из важнейших особенностей психогенного головокружения является сочетание с расстройствами в других системах, так как соматические проявления тревоги всегда полисистемны (рис. 4). Умение врача увидеть помимо жалоб на головокружение закономерно сопровождающие его расстройства в других системах, позволяет понять его клиническую сущность и определить психосоматический (вегетативный) характер [7]. Так, например, головокружение при генерализованном тревожном расстройстве нередко связано с усилением дыхания (гипервентиляционный синдром), при котором, вследствие избыточного насыщения крови кислородом и гипокапнии, может развиваться предобморочное состояние, парестезии, мышечные спазмы или крампии, кардиалгии, связанные с повышением тонуса грудных мышц в результате повышения нервно-мышечной возбудимости, тахикардия и т. д. Для выявления полисистемности необходимо активно расспросить пациента о наличии других жалоб и расстройств помимо головокружения.

Психогенное головокружение может являться также одним из основных симптомов панического расстройства. Для него характерно повторное возникновение панических атак и тревога ожидания возникновения следующего приступа. Для диагностики панической атаки характерно наличие эмоциональных расстройств, выраженность которых может колебаться от ощущения дискомфорта до паники и других психических или соматических симптомов — не менее 4 из 13, среди которых одним из наиболее частых является головокружение. Головокружение в картине панической атаки может возникать спонтанно, без каких-либо видимых причин, со слов больных — «среди ясного неба». Однако более чем в половине случаев удается выяснить, что головокружение возникло после эмоционального стресса или пережитого пациентом страха, особенно это касается самого первого и, как правило, наиболее тяжелого приступа.

Особым видом фобии является фобическое постуральное головокружение. Оно описывается больными как неустойчивость в форме приступов (секунды или минуты) или ощущения иллюзорного нарушения устойчивости тела длительностью в доли секунды и может возникать спонтанно, но чаще связано с особыми перцептивными стимулами (преодоление мостика, лестницы, пустого пространства) [2].

Наиболее демонстративным является психогенное головокружение у пациентов, страдающих агорафобией. В домашней обстановке в окружении родственников или медицинском учреждении пациент может не испытывать головокружения или оно выражено слабо (обслуживает себя, выполняет без труда домашнюю работу). Неврологическое обследование не выявляет у такого пациента никаких нарушений ходьбы и равновесия при проведении специальных проб. При удалении от дома, особенно в транспорте, в метро, возникает головокружение, нарушение походки, неустойчивость, удушье, боли в сердце, тахикардия, тошнота и др.

Во всех перечисленных случаях головокружение является симптомом, проявлением того или иного вида тревожного расстройства.

Таким образом, можно выделить следующие клинические особенности психогенного головокружения:

Психогенное головокружение, возникающее вслед за доброкачественным пароксизмальным головокружением

Доброкачественное пароксизмальное головокружение (ДПГ) является наиболее частым видом головокружения. Его причиной является купулолитиаз — образование в полукружных каналах внутреннего уха отложений (детрита), которые раздражают при своем перемещении рецепторы и вызывают сильное вестибулярное головокружение. При перемене положения тела, нередко при вставании с постели или при поворотах головы пациент испытывает ощущение сильного вращения, длящееся от нескольких секунд до минуты и сопровождающееся тошнотой, рвотой и другими вегетативными симптомами. Для диагностики ДПГ используют пробу Холлпайка. Пациент поворачивает голову на 30 градусов в сторону и перемещается из вертикального положения в горизонтальное с слегка запрокинутой головой назад. При этом у него возникает выраженное системное головокружение и нистагм. Заболевание является доброкачественным, однако склонно к рецидивам. Для его лечения используют специальные позиционные приемы Эпли, задачей которых является механическое удалений детрита из заднего полукружного канала внутреннего уха, после чего головокружение прекращается.

Приступ ДПГ всегда тяжело переживается пациентом, может повторяться при поворотах головы, приковывает его к постели, заставляет принимать вынужденное положение. Несомненно, ДПГ является стрессогенным фактором, сопровождается страхом и может провоцировать у эмоционально лабильной личности реактивное тревожное расстройство. В некоторых случаях тревожное расстройство, развивающееся вслед за ДПГ, имеет ятрогенный характер. Зачастую врачи пациентам с ДПГ ставят неверный диагноз острого нарушения мозгового кровообращения в вертебро-базилярной системе, госпитализируют, проводят массивные курсы сосудистой терапии, убеждая тем самым пациента в тяжести его состояния и наличии фатального заболевания. В таких нередких случаях у пациента возникает тревожное расстройство как реакция на тяжелое неврологическое заболевание. Головокружение становится несистемным (неустойчивость, страх падения, туман в голове и др.), приобретает постоянное течение, периодически усиливаясь. В таких случаях особенно важным является как негативная, так и позитивная диагностика психогенного головокружения. Обязательным является проведение пробы Холлпайка. Нужно также помнить, что острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) в вертебро-базилярной системе кроме головокружения обязательно сопровождаются другими признаками поражения ствола головного мозга: глазодвигательными, бульбарными, чувствительными и другими расстройствами.

Лечение психогенного головокружения

При лечении психогенного головокружения используют комплексную терапию, сочетающую как нелекарственные, так и лекарственные методы лечения [7].

Нелекарственные методы лечения включают:

1) вестибулярную гимнастику, направленную на тренировку и снижение возбудимости вестибулярного аппарата;

2) дыхательную гимнастику: переход на брюшной тип дыхания, при котором выдох превосходит в два раза вдох по длительности. Подобные дыхательные упражнения уменьшают гипервентиляционные расстройства, коморбидные психогенному головокружению. Для купирования выраженных гипервентиляционных нарушений, при гипервентиляционном кризе, можно рекомендовать дыхание в бумажный или целлофановый пакет;

3) наиболее результативным методом лечения является психотерапия.

1) Приоритет в лечении психогенного головокружения имеет психотропная терапия.

Препаратами первого ряда для лечения тревожных нарушений являются антидепрессанты — СИОЗС, анксиолитическим действием обладают Паксил, Феварин; реже используются из-за наличия большого числа побочных действий и худшей переносимости трициклические антидепрессанты (амитриптилин). Трациционными анксиолитиками являются бензадиазепины (Феназепам, Диазепам, Алпразолам, Клоназепам и др.). В ряде случаев положительный эффект при лечении тревожных расстройств достигается при применении «малых» нейролептиков (сульпирида, тиаприда, тиоридазина), обычно при этом используются малые дозы.

Выраженную эффективность в отношении психогенного головокружения, развивающегося в рамках генерализованного тревожного расстройства, показал препарат Атаракс (гидроксизин). Атаракс является блокатором Н1-гистаминовых рецепторов. Он обладает выраженным противотревожным, антигистаминовым, противозудным и противорвотным действием. В исследовании, проведенном на нашей кафедре проф. Соловьевой А. Д., было показано, что у пациентов с синдромом вегетативной дистонии, являющимся основным неврологическим проявлением генерализованного тревожного расстройства, жалобы на головокружения и липотимические (предобморочные) состояния уменьшались почти на 80%.

В качестве дополнительной терапии используют препарат Бетагистин, который уменьшает возбудимость вестибулярного аппарата и эффективен при всех видах головокружения, в том числе психогенном.

Эффективность Бетасерка была проверена у пациентов с психогенным головокружением с помощью специальной компьютерной программы, разработанной сотрудниками института медико-биологических проблем проф. Корниловой Л. Н. с соавторами. В совместном с нашей кафедрой исследовании [6] было показано, что препарат объективно улучшает вестибулярную реактивность и состояние окуломоторной системы (рис. 5). Катамнестическое исследование выявило, что эффективность Бетасерка носила временный характер, поэтому его следует длительно использовать при данном виде головокружения как средство дополнительной терапии, особенно в тех случаях, когда головокружение развивается у лиц с врожденной вестибулопатией и выступает в качестве ведущего соматического симптома.

По вопросам литературы обращайтесь в редакцию.

Е. Г. Филатова, доктор медицинских наук, профессор

ФППОВ ММА им. И. М. Сеченова, Москва

Рис. 4. Полисистемность соматических проявлений тревоги

Рис. 5. Эффективность Бетасерка при лечении психогенного головокружения